高校生が挑んだ観光データ分析 - SNSとレビューで地域のリアルを可視化する福岡県立糸島高等学校の挑戦

観光業ではいま、SNSやレビューの「リアルな声」をどう活かすかが大きなテーマになっています。一般的には見えづらい観光客の本音は、Instagramの投稿やGoogleレビューといったソーシャルメディア上に日々蓄積されており、観光戦略の判断材料として注目されています。

当社basicmathは、2022年に「福井県観光DX推進マーケティングデータコンソーシアム」の一員として観光庁事業に参画して以来、福井県をはじめ全国各地でSNSやレビューなどのソーシャルデータを活用した観光分析を支援してきました。

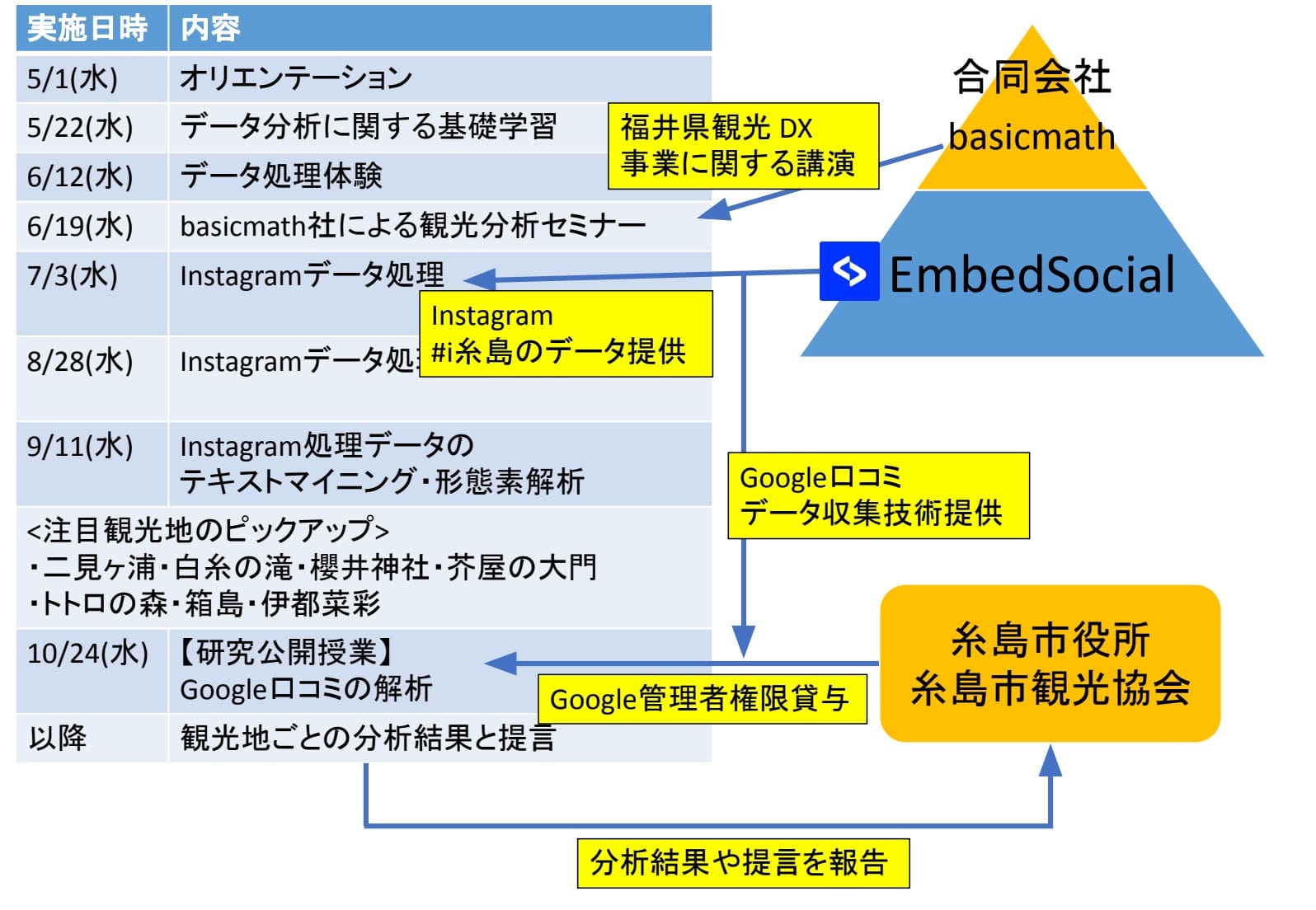

そして2024年、福岡県立糸島高等学校の生徒たちが、糸島の観光地をテーマにソーシャルデータ分析に挑戦しました。InstagramのハッシュタグやGoogleの口コミをAIやテキストマイニングで可視化し、見えてきた課題と魅力を行政・観光協会に提言。その成果は「高校生国際シンポジウム」で発表されました。当社はこの取り組みを支援し、福井県観光DXで培ってきたノウハウや現場での気づきをもとに、分析手法や視点の整理、EmbedSocialと連携しツールを提供いたしました。

本記事では、この高校生が取り組んだデータ分析の事例を通じて、SNSやレビューといった“観光客の声”が地域の観光にもたらす可能性を考察します。

(1) 福岡県立糸島高等学校の挑戦 - 探究学習「糸高志学」

福岡県立糸島高等学校では、9年間にわたって「総合的な探究の時間」を活用し、生徒たちが地域課題に取り組む独自の授業「糸高志学」を行っています。しかし近年、各グループが扱うテーマに対して「使用できるデータが限られている」「検証結果が毎年似通ってしまう」といった課題が顕在化していました。特に、市役所が提供する統計データなど、既存の情報では分析の切り口が重なってしまい、オリジナリティのある成果を出すのが難しい状況でした。

この状況を打開すべく、2023年度からは教員主導で課題設定を行い、専門性を活かしたゼミ形式に移行。より実社会に根ざしたテーマで深掘りできる体制が整えられました。その中で、長江教諭が立ち上げたのが「ソーシャルメディアデータを活用した糸島観光の分析」プロジェクトです。自治体や観光庁の視点を意識し、糸島の観光課題をデータから見直すという新たな試みでした。

地域DXのヒントは、福井の観光分析にあった

この構想のヒントとなったのが、福井県で実施されてきた「福井観光DX」です。SNSやレビューといったソーシャルデータを活用し、地域観光を可視化・分析する取り組みに触れた長江教諭は、「高校生にも応用できるのではないか」と強く関心を抱き、プロジェクトの実現に向けて動き出しました。

2022年度福井観光DX:https://basicmath.ghost.io/kankodx2022/

2023年度福井観光DX:https://basicmath.ghost.io/kankodx2023/

EmbedSocialとbasicmathのサポート

basicmathは、関連会社であるEmbedSocialと連携し、InstagramおよびGoogleビジネスプロフィール(GBP)からユーザー投稿や口コミ情報を収集・分析するための基盤を提供しました。EmbedSocialはUGC(ユーザー生成コンテンツ)活用面において全世界で35万以上、日本国内で5,000ユーザー以上が利用しているシステムであり、今回のプロジェクトにおいてはその機能を無償で提供させていただきました。

また、糸島市役所および糸島市観光協会の協力のもと、同機関が管理するGBPロケーションの管理者権限を糸島高校に一時的に付与いただくことで、生徒たちが該当ロケーションの口コミデータに直接アクセスできる環境を整備しました。basicmathは、この仕組みの構築にあたり、関係機関との調整や操作手順のレクチャーなどを通じて全面的なサポートを行い、生徒が主体的にデータ分析に取り組めるよう支援しました。

(2) 高校生による分析と気づき

Instagramハッシュタグ分析

プロジェクトの第一段階では、生徒たちがInstagram上の「#糸島」が付けられた投稿を対象に、データの収集と分析に取り組みました。対象期間は2023年5月から2024年6月までで、3,000件を超える投稿データが分析されました。

この分析では、投稿の本文よりもハッシュタグに注目し、頻出語をテキストマイニングと形態素解析で抽出。AIツールによるワードマップを作成することで、訪問者が糸島のどこに魅力を感じているのかを可視化しました。たとえば「#海カフェ」「#自然がいっぱい」といったワードが多く出現し、糸島の“映える”景観やリラックスできる雰囲気が強く支持されていることが明らかになりました。

Googleレビュー分析

Instagram投稿はポジティブな印象に偏りやすい一方、Googleレビューにはより率直な感想が集まるため、生徒たちは「糸島トトロの森」「芥屋の大門公園」「芥屋の展望台」に関するレビューを収集・分析し、観光客のリアルな声を掘り下げました。

レビュー288件を対象に、プラス意見・マイナス意見を手作業で分類した結果、「自然の雰囲気が良い」「展望台からの景色が美しい」といった評価が目立つ一方で、「登るのが大変」「展望台が狭い」といった課題も浮かび上がりました。これらの意見は、糸島の観光資源としての強みと改善点を把握するうえで、貴重なヒントとなりました。

(3) データ分析実現のポイント

学校と社会をつなぐデータ分析の土台

このプロジェクトの一環として、当社は「データ分析勉強会」に登壇し、福井県で実施した観光DXの取り組みの中から「観光地のデータ分析」に関する事例や、分析におけるポイント・考え方を生徒たちに共有しました。

目の前にあるデータは、単なる文字の羅列ではありません。それは観光事業者にとって、明日の収益を左右する「成功への鍵」とも言える重要な資源です。

実際に観光地を訪れた旅行者が、どのような点に感動し、何を評価し、そしてどこに不満を感じたのか——。そうした生の声にいち早く気づき、サービスやコンテンツの改善に反映させていくことで、地域の魅力を最大限に引き出し、持続的に「選ばれる観光地」へと進化させることが可能になります。

そして、こうした取り組みの起点となるのが「データの収集と分析」です。

どのデータを、どのタイミングで、どのような視点から見るか。その設計によって、導き出される示唆も、次に打つべき戦略も大きく変わります。データ分析は、感覚や経験だけに頼らない「科学的な観光地経営」を可能にする手段であり、次世代の観光DXにおいて不可欠な力です。

実際のユーザーの視点に立ち、そして観光事業者の視点に立ち、どのような分析結果が事業の成長に役立つのか、あるいは具体的な改善につながるのか。

そういった多面的な視座を持ってデータを読み解くことの重要性を、生徒たちに強調して伝えました。

単にデータを集めるだけでは価値は生まれません。得られた情報を「誰のために」「何の目的で」活用するのかを明確にし、そこから具体的なアクションへとつなげていく。その一連の流れこそが、観光地の魅力を高め、地域全体の価値創出につながっていくと我々は考えています。

SNSユーザーとしての客観的な視点

高校生にとってSNSは日常の一部であり、Instagramのハッシュタグ投稿やGoogleレビューといったソーシャルメディア上の情報にも、自然と親しみを持って取り組むことができました。

事前に生徒たちは、Instagramで「#糸島」が付けられた投稿の収集と分析を自主的に行っており、その経験があったからこそ、勉強会では「投稿の見方が変わった」といった声や、分析に関する具体的な質問が数多く寄せられました。SNSユーザーとしての感性と、データ分析という視点がつながったこの勉強会は、生徒たちにとって実践的で深い学びの時間になったと感じています。

大人が学ぶべき柔軟な思考力

今回のプロジェクトで印象的だったのは、生徒たちが分析結果を自分の言葉で語り、他者に伝える力を自然と発揮していた点です。分析対象が自分たちの日常に近いSNSであったこともあり、気づいたことや感じたことを、理屈だけでなく感覚も交えて表現する姿勢が見られました。

これは、教科書的な知識や技術の習得だけでは育まれにくい力です。むしろ、身近なデータをもとにした「問い」と「発信」の経験があるからこそ、こうした柔軟な思考や主体的なアウトプットが可能になったと言えるでしょう。

当社としても、社会人や自治体職員が“当たり前”として扱っている情報を、別の視点から捉え直し、意味づけていくこの姿勢には大きな学びがあると感じました。

(4) 挑戦の結果

市役所・観光協会との連携

糸島高校の生徒たちが行ったデータ分析は、単なる探究学習の枠にとどまらず、地域行政との連携にも発展しました。Instagramのハッシュタグ投稿やGoogleレビューから抽出した観光地の評価・課題は、糸島市役所や観光協会へ報告され、地域の観光施策を考えるうえで新たな視点として受け止められました。

生徒たちの視点による具体的な提言が含まれていたことで、従来の調査にはないリアリティと説得力が生まれ、教育と地域をつなぐ好事例となりました。

高校生国際シンポジウムへの採択

本プロジェクトの成果は高く評価され、「高校生国際シンポジウム」への採択につながりました。地域課題に実践的に取り組み、企業と連携しながら社会に発信するという姿勢が、先進的な取り組みとして認められたかたちです。

生徒たちは、普段の授業で得た知識を、実社会での行動や発表に昇華させるという貴重な経験を重ね、「学びが社会とつながる」実感を得る機会となりました。

高校生国際シンポジウム:https://www.glocal-academy.or.jp/symposium

「見える化」された先にあるもの

当社が一貫して生徒たちに伝えてきたのは、「データ分析の目的は、結果を“見える化”することではなく、その結果を事業者がどう活かすかにある」という考え方です。SNS投稿やレビューといったソーシャルデータを数値やグラフで整理すること自体には意味があっても、それを実際の施策や改善につなげなければ、本質的な価値は生まれません。

生徒たちはこのプロジェクトで、分析の結果を行政や観光協会といった“現場の担い手”に届けるという役割を果たしました。彼らの手で見える化された観光地の魅力や課題が、地域の中でどのように活用され、変化につながっていくのか。その行方こそが、データ分析という行為の真の意味を問うものです。

今回の取り組みは、学びの成果が地域に還元されるという理想的な循環の第一歩となりました。そしてそのプロセスに関わった生徒たち自身が、社会とつながる力を育み、大きな成長を遂げたことこそが、このプロジェクトがもたらした最も大きな価値だと、私たちは考えています。

まとめ

福岡県立糸島高等学校の生徒たちは、糸島市役所および糸島市観光協会、そしてbasicmathやEmbedSocialといった多様な支援を受けながら、観光分野におけるソーシャルデータの分析に取り組みました。

InstagramやGoogleレビューといった「観光客の声」を収集・可視化し、そこから見えてきた地域の魅力と課題を整理したうえで、行政や観光協会にフィードバックする——この一連のプロセスこそ、観光DXの縮図と言えます。

この取り組みから見えてきたのは、たとえ専門的なツールを用いる場合でも、求められるのは高度なスキルではなく、明確な目的意識と意欲であるということです。正しい手順と適切なサポートがあれば、誰もが地域の声や自社顧客の声を“見える化”し、次のアクションへとつなげるプロセスを実行できます。

生徒たちは、日頃から親しんでいるSNSに目を向け、身近な視点から地域を見つめ直しました。そして、収集・分析したデータを、自らの言葉で丁寧に伝え切るところまでをやり遂げました。

大人であればなおさら、現場での経験や専門知識を活かすことで、より実践的かつ深い活用が可能です。地域の未来をかたちづくるヒントは、すでにオンライン上に蓄積されています。ソーシャルデータの分析とは、地域の「今」を読み解き、次のアクションを設計するための出発点です。

今回の取り組みは、高校生たちが観光客の声をすくい上げ、それを地域の成長へとつなげた実践例であり、誰もが参加できる「地域を動かす学び」のモデルケースです。この事例が広く知られ、さまざまな地域へと広がっていくことを、私たちは期待しています。

Comments ()