地方を世界へ──アジア・ベルリンサミット2024に見る、新たな国際展開の第一歩

2024年11月下旬、当社は福井県 産業労働部 国際経済課の要請を受け、ドイツ・ベルリンで開催された「アジア・ベルリンサミット2024」において、福井県の国際展開支援を実施しました。この取り組みは、当社がベルリンに拠点を置く密接なパートナー企業である36Chambers Venture Studio(以下、36C)との連携を通じて実現したものです。

福井新聞社掲載 活動レポートはこちら

36Cは、欧州と世界のスタートアップ・エコシステムをつなぐことを目的としたベンチャースタジオであり、共同創業者のMario Steinbuch氏とJane Uzunovski氏が主導しています。彼らのネットワークを通じて、欧州を代表するコワーキングスペース「Betahaus」のイノベーション部門である「BetahausX」とのパートナーシップが築かれました。BetahausXは、スタートアップと大企業を結びつけるアクセラレーションプログラムを提供しており、アジア・ベルリンサミットの主要な運営パートナーでもあります。

このような背景のもと、当社は福井県からの依頼を受け、ベルリン現地でのネットワーキング支援、現地企業とのマッチング、そして福井県の魅力を発信するイベントの開催など、包括的な支援を提供しました。これらの活動は、福井県と欧州のスタートアップ・エコシステムをつなぐ新たな架け橋となり、地域産業の国際展開に向けた重要な一歩となりました。

なお、basicmathと36C、BetahausXとの連携は、2023年に実施された「AsiaBerlin Expansion Lab」の一環として、ベルリンのスタートアップ関係者が福井県を訪問した際に始まりました。この訪問を通じて、福井県のものづくり企業や地域資源への理解が深まり、今回のアジア・ベルリンサミットへの訪問へと発展しました。この挑戦を通じて私たちは、福井県だけでなく、日本各地の自治体や事業者が国際展開を目指す際に必要な視点と仕組み、そして支援のあり方を改めて実感することとなりました。

参考記事:

https://basicmath.ghost.io/asiaberlin-expansion-lab-visiting-kyoto-fukui/

https://basicmath.ghost.io/asia-berlin-delegation-visits-fukui-prefecture/

「展示する」ではなく「つながる」──福井が挑んだアジア・ベルリンサミット

アジア・ベルリンサミットは、アジア各国とベルリンのスタートアップ・エコシステムをつなぐ国際的なカンファレンスです。政策決定者、企業経営者、投資家などが一堂に会し、次世代の協業のかたちを議論する場として注目を集めています。

私たちはこの国際的な舞台において、福井の魅力や可能性を発信するだけでなく、「どのようにして世界とつながるのか」という視点で、参加の在り方を検討しました。

特に印象的だったのは、スタートアップ支援に留まらない本イベントの深層構造です。多くの来場者は製品購入を目的としているわけではなく、地域やエコシステム、思想との“対話”を求めています。見本市的な考えである「物を並べて終わり」ではない発信方法が必要でした。

福井のストーリーを“体験”させた betabreakfast

この戦略を象徴する取り組みが、サミット後半で実施した朝食ネットワーキングイベント「betabreakfast: Berlin Meets Japan – Discover Fukui’s Potential」です。

このイベントは、ベルリンのクリエイターやスタートアップ関係者が集まる人気の朝食ミートアップ。毎週木曜日に開催されているこのプログラムと特別にコラボレーションし、福井県をテーマとした会を実施しました。

事前申込は71件を超え、実際の参加者数も過去最大級を記録。参加者は世界的なコンサルファームの担当者、地元ベンチャーキャピタル関係者から大学生まで多岐にわたり、日本文化に対する関心の高さと「地方のリアルな魅力」に対する探究心を感じる場面が随所にありました。

イベントでは、福井産の胡麻豆腐や和菓子、日本茶をふるまいながら、地域産業の背景にあるストーリーや文化、価値観も紹介。来場者との会話も自然と弾み、単なるプレゼンテーションでは生まれない“心の接続”が実現した場でした。

また、プレゼンテーションでは、単にデータや製品の説明に終始するのではなく、「なぜ福井がいまヨーロッパと交わろうとしているのか」を明確に示すストーリーテリングを提案しました。福井県にはどのような特徴があり、どのような企業が存在し、どのようなパートナーシップを求めているか。その上で日本市場参入の機会や日本市場での事業展開において福井県を拠点にするメリットへのつなげました。

企業訪問を通じて見えた、福井と欧州を結ぶ具体的な連携の可能性

Impact Hub Berlin:単なるコワーキングではなく“地域を動かすエコシステム”の実態

ベルリンのImpact Hubは、単なるコワーキングスペースではなく、地域・社会・スタートアップが共創する“実効性のあるエコシステム”として運営されていました。

特筆すべきは、入居審査において「事業の優劣」ではなく、「その活動がコミュニティ全体にどのような影響をもたらすか」が評価軸になっていた点です。つまり、入居者が持つ事業価値そのものではなく、「その人がどれだけ周囲に良い波及効果を与えられるか」に焦点を当てているのです。

このアプローチは、日本国内の多くのコワーキングスペースが「シェアオフィス」に留まっている現状とは対照的でした。Impact Hubでは、入居企業同士のコラボレーション、地域との連携、社会的課題の解決といった動きが日常的に生まれており、「空間を売る」のではなく、「文脈を育てる」ことに力点が置かれていました。

福井においても、地方創生型コワーキングスペースの構築が進んでいますが、今後このような「エコシステムとしての再設計」が必要になると考えています。Impact Hubはその理想形として、全国の地域ビジネスにとって非常に有益な示唆を与えてくれました。

Made of Air:福井の製造業に革新をもたらす環境技術との融合

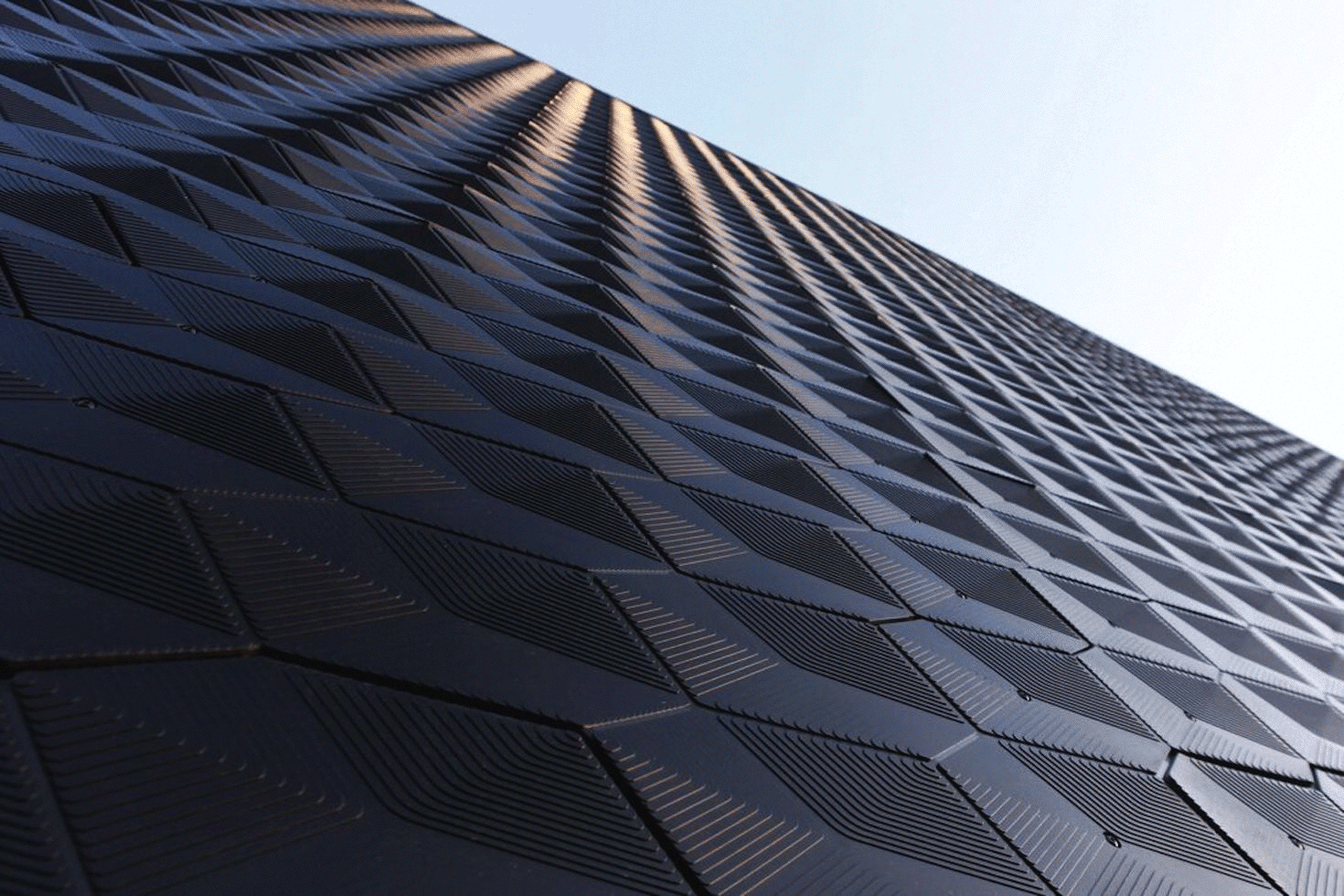

環境素材開発を手がけるクリーンテック企業「Made of Air」社の訪問では、廃棄バイオマスを活用してカーボンネガティブな新素材を生み出す技術を視察。福井の高精度な製造技術と結びつけることで、革新的な製品開発に繋がる可能性が見出されました。

特に注目すべきは、同社が「単なる素材メーカー」ではなく、建築、自動車、アパレルなど様々な業種と共同でプロダクトを生み出している点です。すでにH&M、アウディなどとの実績を持つこの素材が、福井の伝統産業・高機能素材開発において新しい展開を生むことは大いに期待されます。

さらに、将来的な国際連携についても議論が交わされ、パートナーシップ構築の第一歩となりました。このような「オンリーワン」技術との国際連携は、福井の企業が「地球規模で価値を提供する企業群」として進化するための道筋を示しています。

Roots Radical:もったいない精神を現代に引き継ぐゼロウェイストの先駆者

ベルリンのサステナブル食品企業「Roots Radical」への訪問では、創業者モニカ・キシック氏から直接、設立背景や理念、ビジネスモデルについての詳細な説明を受け、製造施設の見学およびランチテイスティングを実施しました。

同社の中核にあるのは、「アップサイクルフード」の考え方──つまり、食品廃棄物を削減しながら、その持つ価値を最大限に活かして新たな商品へと転換する仕組みです。日本の「もったいない」の精神とも通じるこの思想は、地域行政や流通業者(特にホテルチェーンやスーパーなど)と連携しながら、地域ぐるみの循環型社会を志向する実践に支えられており、強い共感を呼びました。

福井の豊富な地元食材や自然資源を活かしたアップサイクル型のレストラン事業は、十分に展開可能であると感じました。特に、北陸新幹線福井延伸を契機として、福井駅前にこうした店舗が設置されれば、単なる飲食施設ではなく、福井の未来像を象徴する「サステナブルなライフスタイルの発信拠点」となり得ます。観光振興と地域ブランディングの両立にも資する、極めて有効なモデルケースであると期待が生まれました。

この取り組みは、SDGsの単なる表層的実践ではなく、地域経済活性化・観光施策・地産地消・文化継承を横断する「地域起点の未来デザイン」であると評価できます。

この3社との対話と現地視察は、福井の未来を世界の技術・思想・実践と結びつけるリアルな可能性に満ちており、地方自治体と民間が協働して進める「共創型国際展開モデル」の原型と捉えることができます。

“人”から始まる国際連携──肩書きではなく、個人の信頼こそが鍵

今回の国際展開で強く感じたのは、「組織対組織」の形式的な関係よりも、「人対人」の信頼とつながりが圧倒的に効果を持つという現実です。

多くのやり取りは名刺ではなく、LinkedInで行われました。だからこそ、国際展開を成功に導くには、英語で即応でき、継続的に発信・交渉できる「日本の顔」「地域の顔」となるキーパーソンの存在が不可欠です。

これは国際展開を考える日本全国の自治体・企業に共通する重要なテーマであると考えられます。イベントごとに担当者が変わる体制では、信頼や関係性は育ちません。1人の“個”が継続的にコミュニケーションを取り、海外パートナーとの信頼を積み重ねる仕組みづくりこそ、これからの国際展開戦略の柱になると私たちは考えます。

持続可能な未来を、ローカルからグローバルへ

私たちが考える「地方創生」の鍵は、誰かの後をなぞるのではなく、“オンリーワン”の技術・サービス・文化的価値を世界に通用するかたちで再定義し、国内市場にとどまらず、グローバル市場へ果敢に挑戦していく姿勢にあると捉えています。

世界共通の課題や価値観に照らして、自らの資質やサービス・商品を見つめ直すことで、日本固有の強みや美意識、そして地域が持つ潜在的な競争力が鮮やかに浮かび上がってきます。そうした再評価をもとに、国境を越えたパートナーシップを育てていくことが、これからの「真に持続可能な地域社会」を構築する重要な足がかりになると私たちは確信しています。

その実践例のひとつが、2018年に始動した北マケドニア共和国発の国際プロジェクト「EmbedSocial」です。当時、世界的にもほとんど知られていなかったこのサービスは、現地開発元と私たちが信頼関係を築き、ゼロから日本市場での普及を目指しました。2025年4月現在、国内では5,000社以上、グローバルでは35万人を超えるユーザーに活用されています。

この成果は、私たちだけでも、現地開発元だけでも成し得なかったものであり、国境を越えたパートナーシップだからこそ実現した成功例です。2022年にはジョイントベンチャー「EmbedSocial Japan株式会社」を、人口1万人にも満たない福井県おおい町に設立。地方発、グローバル基準でサービスを展開し続けています。このプロジェクトは、地方と世界が共に成長するモデルであり、地域創生における先進的な参考事例だと私たちは考えています。

欧州、特にドイツや東ヨーロッパは、米国やアジア諸国のような消費拡大型の経済構造とは異なり、思想や社会課題を起点とした価値創造を重視するスタートアップが数多く生まれています。持続可能な社会の構築は、もはや一部の先進国だけの責任ではなく、地球規模で私たち一人ひとりに課された共通の課題です。そしてこの領域には、大きな可能性とビジネスチャンスが広がっています。

この視点は、日本の伝統工芸や地域資源の未来にも大きな示唆を与えます。「商品を売る」という視点を一度離れ、そこに込められた歴史・文化・職人の思想を再評価し、「誰に、何を、どのように届けるのか」を再定義することで、新たな価値を生み出す道筋が見えてくるはずです。そして、こうした再定義は、しばしば“外からの視点”、すなわち国際連携や共創の中でこそ生まれてくるのです。

もちろん、こうした成果や取り組みは一朝一夕に実現するものではありません。しかし、今回のアジア・ベルリンサミットのような国際的な接点に触れることで、“知る”“感じる”という第一歩が生まれ、やがて“挑戦”や“実現”へとつながっていく──私たちはそう信じています。

私たちは、このような国際連携の取り組みを福井県にとどまらず、全国の自治体や大小問わずさまざまな企業へ広げていきたいと考えています。

「地域の強みを世界に伝えたい」「ヨーロッパとの協業の可能性を探りたい」──そうした想いを抱くすべての地域にとって、国際的な舞台への挑戦は容易ではありません。言語、文化、発信手法、ネットワーキングの作法まで、すべてが異なる環境への適応が求められるからです。

私たちは、そうした挑戦を支える“翻訳者”であり、“伴走者”でありたいと考えています。

海外パートナーや現地ネットワークと連携しながら、地域の魅力を“現地の文脈”に沿って最適化し、伝える。そのために、情報設計・コピーライティング・PR支援はもちろん、ネットワーク構築、イベントの企画・運営、現地との交渉支援に至るまで、あらゆる局面で国際展開を支援できる体制を整えています。

もし、世界との協業や国際展開を模索されている自治体や企業の方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

Comments ()